Приветствую, дорогие друзья, знакомые, читатели, почитатели и прочие личности. Если Вы помните, то очень давно мы поднимали , но чисто в теоретическом разрезе, а после обещали сделать статью практическую.

Учитывая, что разгон таки штука довольно непростая и неоднозначная, то статей в этом цикле будет довольно приличное количество, а подзабросили мы его по одной простой причине, - тем для написания, помимо оного, существует бесконечное множество и везде успеть просто невозможно.

Сегодня мы рассмотрим самую базовую и типичную сторону разгона, но при всём при этом максимально затронем важнейшие и ключевые нюансы, т.е дадим понимание как оно работает на примере.

Приступим.

Разгон процессора в разрезе [на примере платы P5E Deluxe].

Собственно, можно сказать, что варианта разгона бывает два: с помощью программ или непосредственно из BIOS .

Программные методы мы сейчас не будем рассматривать по множествам причин, одна (и ключевая) из которых, - это отсутствие стабильной адекватной защиты системы (да и, в общем-то железа, если конечно не считать таковыми) в случае установки некорректных настроек находясь непосредственно в Windows . С разгоном же непосредственно из BIOS всё выглядит куда более разумно, а посему мы будем рассматривать именно этот вариант (к тому же, он позволяет задать большее количество настроек и добиться большей стабильности и производительности).

Вариантов BIOS "а существует довольно большое количество (а с приходом UEFI их стало и того больше), но основы и концепции разгона сохраняют свои принципы из года в год, т.е подход к нему не меняется, если не считать интерфейсы, местами названия настроек и ряд технологий этого самого разгона.

Я рассмотрю здесь пример на основе своей старенькой мат.платы (про которую я когда-то очень давно рассказывал ) и процессора Core Quad Q6600

. Последний, собственно, служит мне верой и правдой уже черт знает сколько лет (как и мат.плата) и разогнан мною изначально с 2,4 Ghz

до 3,6 Ghz

, что Вы можете увидеть на скриншоте из :

К слову, кому интересно, таки о том как выбирать столь хорошие и надежные мат.платы мы писали , а про процессоры . Я же перейду к непосредственно процессу разгона, предварительно напомнив следующее:

Предупреждение! Ахтунг! Аларм! Хехнде хох!

Всю ответственность за Ваши последующие (равно как и предыдущие) действия несёте только Вы. Автор лишь предоставляет информацию, пользоваться или нет которой, Вы решаете самостоятельно. Всё написанное проверено автором на личном примере (и неоднократно) и в разных конфигурациях, однако сие не гарантирует стабильную работу везде, равно как и не защищает Вас от возможных ошибок в ходе проделанных Вами действий, а так же любых последствий, что могут за ними наступить. Будьте осторожны и думайте головой.

Собственно, что нам нужно для успешного разгона? Да в общем-то ничего особенного не считая второго пункта:

- Во-первых, прежде всего, конечно же, компьютер со всем необходимым, т.е мат.платой, процессором и тп. Узнать, что за начинка у Вас стоит, Вы можете скачав вышеупомянутый ;

- Во-вторых, таки обязательно, - это хорошее охлаждение, ибо разгон прямым образом влияет на тепловыделение процессора и элементов материнской платы, т.е без хорошего обдува, в лучшем случае, разгон приведет к нестабильности работы или не будет иметь свой силы, а в худшем случае, что-нибудь таки попросту сгорит;

- В-третьих же, само собой, необходимы знания, дать которые призвана эта статья, из этого цикла, а так же весь сайт " ".

Касаемо охлаждения хочется отметить следующие статьи: " ", " ", а так же " ". Всё остальное можно найти вот так вот. Идем далее.

Так как всю необходимую теорию мы уже подробно разобрали в , то я сразу перейду к практической стороне вопроса. Заранее прошу прощения за качество фото, но монитор глянцевый, а на улице, не смотря на жалюзи, таки светло.

Вот так выглядит BIOS на борту моей мат.платы (попасть в BIOS , напомню, на стационарном компьютере, можно кнопочкой DEL на самой ранней стадии загрузки, т.е сразу после включения или перезапуска):

Здесь нас будет интересовать вкладка "Ai Tweaker ". В данном случае именно она отвечает за разгон и изначально выглядит как список параметров с выставленными напротив значениями "Auto ". В моём случае она выглядит уже вот так:

Здесь нас будут интересовать следующие параметры (сразу даю описание + моё значение с комментарием почему):

- Ai Оverclock Tuner

- занимается авторазгоном, якобы с умом.

В значении "Standard" всё работает как есть, в случае с "Overclock 5% , Overclock 10% , Overclock 20% , Overclock 30% " автоматически увеличивает частоты на соответствующий процент (причем без гарантий стабильности).Нас здесь интересует значение Manual , ибо оно позволит всё выставить нам ручками. Собственно, оно у меня и стоит. - Cpu Ratio Setting - задаёт множитель процессора. Можно выставить своё значение, при учете, что множитель процессора разблокирован.Я здесь выставил 9.0 , т.е максимально доступное из разблокированных значение множителя для моего процессора. Вам необходимо поступить аналогичным образом для Вашего процессора.

- FSB Frequency - задаёт частоту системной шины процессора, она же так называемая, базовая частота. Как Вы помните из теоретической статьи, конечная частота процессора получается из значения этой частоты, умноженного на множитель (как звучит! :)) процессора.Частота эта в нашем процессе является основной и именно её, в основном, мы и меняем, чтобы разогнать процессор. Значение подбирается опытным путём, методом комбинирования с другими параметрами до достижения момента, когда система работает стабильно и температурный режим Вас устраивает. В моём случае удалось взять планку в "400 x 9 = 3600 Mhz" . Были моменты, когда я брал 3,8 Ghz , но охлаждение попросту не справлялось в пиковых нагрузках с тепловыделением.

- FSB Strap to North Bridge

- параметр здесь есть ничто иное как набор предустановленных задержек, которые с точки зрения производителя оптимально соответствуют определенной частоте системной шины, для определенного диапазона рабочих частот чипсета. Здесь они задаются для северного моста.При установке значения FSB Strap

следует учитывать, что при меньшем значении устанавливаются меньшие задержки и увеличивается производительность, а при установке большего значения немного падает производительность, но повышается стабильность. Наиболее актуальна опция при разгоне для обеспечения стабильности при высокой частоте FSB

.Мне пришлось выбрать высокое значение, чтобы добиться стабильности. В моём случае это 400

.

- PCIE Frequency - указывает частоту для шины PCI Express . Разгон шины PCI Express обычно не практикуется: мизерный выигрыш в быстродействии не оправдывает возможные проблемы со стабильностью работы карт расширения, посему тут фиксируем стандартные 100 Mhz , дабы повысить стабильность.Т.е в моём случае, - здесь значине 100 . Его Вам тоже рекомендую.

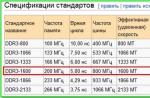

- DRAM Frequency - позволяет задавать частоту оперативной памяти. Параметры для выбора меняются в зависимости от выставленной частоты FSB . Здесь стоит отметить, что часто разгон "упирается" именно в память, посему оптимальным считается задавать такую частоту FSB при которой здесь можно выбрать рабочую (стандартную) частоту Вашей оперативной памяти, если, конечно же, Вы не стремитесь разогнать именно память. Значение "Auto" часто вредно и не даёт должного результата с точки зрения стабильности.В моём случае выставлено "800" в соответствии с характеристиками оперативной памяти. В Вашем случае выставляйте как считаете нужным, но я рекомендую посмотреть Вашу стандартную частоту через CPU-Z и ставить её.

- DRAM Сommand Rate - ничто иное как задержка при обмене командами между контроллером памяти чипсета и памятью. Качественные модули памяти способны работать при задержке в 1 такт, но на практике это встречается редко и не всегда зависит именно от качества. Для стабильности рекомендуется выбирать 2T , для быстродействия 1T .Так как порог разгона взят большой, то я выбирал здесь 2T , ибо в других положениях полной стабильности добиться не удавалось.

- DRAM Timing Control - задаёт тайминги оперативной памяти. Как правило, если целью не стоит разгон оперативной памяти, то здесь мы оставляем параметр "Auto ". Если Вы катастрофически уперлись при разгоне в память и не пролезаете даже по частоте, то есть смысл попробовать немного завысить здесь значения вручную, отказавшись от автоматического параметра.В моём случае, - это "Auto" , т.к в память не упирался.

- DRAM Static Read Control - значение " Enabled" поднимает производительность контроллера памяти, а " Disabled" – снижает. Соответственно от этого зависит и стабильность.В моём случае "Disabled " (в целях повышения стабильности).

- Ai Сlock Twister - если брать в вольном переводе, то эта штука управляет количеством фаз доступа к памяти. Более высокое значение (Strong ) отвечает за повышение производительности, а более низкое (Light ) за стабильность.Я выбрал "Light " (в целях повышения стабильности).

- Ai Transaction Booster - здесь я вычитал много буржуйских форумов из которых многие данные противоречат друг другу, как и в русскоязычном сегменте. Где-то пишут, что эта штука позволяет ускорить или замедлить работу подсистемы памяти, корректируя параметры подтаймингов, влияющих в свою очередь на скорость работы контроллера памяти.Единственное, что адекватно удалось понять, что переключив сие в "Manual " мы можем настроить "Perfomance Level ", играясь со значением в цифре до того момента, когда не поймаем этап стабильности. У меня этот параметр застрял на 8- ке, ибо при других значениях система вела себя не стабильно.

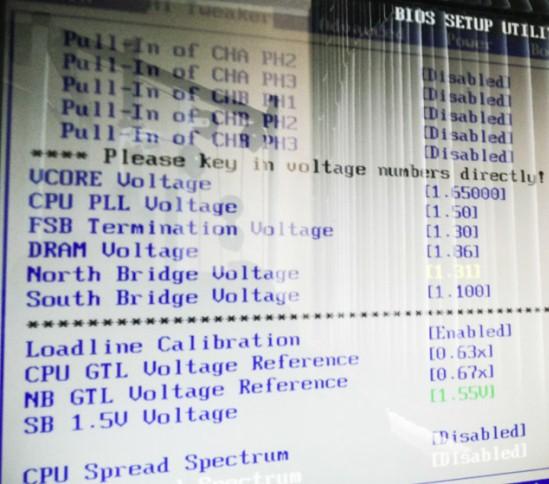

- VCORE Voltage

- функция позволяет вручную указать напряжение питания ядра процессора. Не смотря на то, что именно эта радость часто позволяет повысить производительность (точнее сильнее разогнать процессор) путём повышения стабильности (без большего питания Вы вряд ли получите больший прирост и качество работы, что логично) при разгоне, - таки этот параметр крайне опасная игрушка в руках непрофессионала и может привести к выходу процессора из строя (если в BIOS

конечно не вшита функция защиты, как говорится, "от дурака" (с), как это есть в ), а посему не рекомендуется изменять значение питания процессора, более чем на 0.2

от штатного. Вообще говоря, этот параметр стоит увеличивать очень постепенно и очень маленькими шажками, покоряя всё новые и новые высоты производительности, до тех пор, пока не упретесь во что-то еще (память, температуры и тп), либо пока не достигните лимита в +0.2

.

Я бы не рекомендовал смотреть на моё значение, ибо оно является действительно завышенным, но играть в эти игры мне позволяет мощное охлаждение (фотография выше не считается, она устарела еще в 2008 -ом году), хороший БП, процессор и мат.плата. Будьте, в общем, осторожны, особенно на бюджетных конфигурациях. Моё значение 1,65 . Узнать родной вольтаж для Вашего процессора можно из документации или через CPU-Z . - CPU PPL Voltage - нечто из для стабильности, но у меня существует очень расплывчатое определение того, что это за вольтаж. Если всё работает как нужно, то лучше не трогать. Если нет, то можно повышать маленькими шажками.Моё значение, - 1.50 , ибо упёрся по стабильности, когда брал частоту 3,8 Ghz . Опять же, опирается оно на мой процессор.

- FSB Termination Voltage - иногда называется дополнительным напряжением питания процессора или напряжением питания системной шины. Его увеличение способно в некоторых случаях повысить разгонный потенциал процессора.Моё значение, - 1.30 . Опять же, стабильность при более высокой частоте.

- DRAM Voltage - позволяет вручную указать напряжение питания модулей памяти. Трогать имеет смысл в редких случаях для повышения стабильности и покорения более высоких частот при разгоне памяти или (редко) процессора.У меня чуть завышено, - 1.85 при родных 1.80 .

- North Bridge Voltage и Soulth bridge voltage - задаёт напряжение питания северного (North ) и южного (Soulth ) мостов соответственно. Повышать с осторожностью в целях повышения стабильности.У меня, - 1.31 и 1.1 . Всё в тех же целях.

- Loadline Calibration

- достаточно специфичная штука, позволяющая скомпенсировать проседаниенапряжения питания ядра при увеличении нагрузки на процессор.

В случае с разгоном всегда стоит выставлять "Enabled" , как Вы и видите у меня на скриншоте. - CPU Spread Spectrum

- включение этой опции способно уменьшить уровень электромагнитного излучения компьютера за счет худшей формы сигналов системной шины и центрального процессора. Естественно, не самая оптимальная форма сигналов способна снизить стабильность работы компьютера.Поскольку уменьшение уровня излучения незначительно и не оправдывает возможные проблемы с надежностью, опцию лучше выключить (Disabled

), особенно, если вы занимаетесь разгоном, т.е как в нашем случае.

- PСIE Spread Spectrum - аналогично тому, что выше, но только в случае с шиной PCI Express .Т.е, в нашем случае - "Disabled ".

Если говорить совсем упрощенно, то, в первую очередь, мы с Вами меняем множитель и частоту FSB , опираясь на ту конечную частоту процессора, что мы хотели бы получить. Далее сохраняем изменения и пробуем загрузится. Если всё получилось, то проверяем температуры, и компьютера вообще, после чего, собственно, либо оставляем всё как есть, либо пробуем взять новую частоту. Если же на новой частоте стабильности нет, т.е Windows не грузится или появляются синие экраны или что-то еще, то либо возвращаемся к прошлым значениям (или чуть утихомириваем свои аппетиты), либо подбираем все остальные значения ровно до тех пор, пока стабильность не будет достигнута.

Что касается различных типов BIOS , то где-то функции могут называться как-то иначе, но смысл несут они один и тот же, равно как и значения + принцип разгона остаются постоянными. В общем, при желании, разберетесь.

В двух словах как-то так. Остаётся лишь перейти к послесловию.

Послесловие.

Как видите из последних предложений, если задуматься, то быстрый разгон в общем-то не проблема (особенно при наличии хорошего охлаждения). Выставил два параметра, несколько перезагрузок и, - вуаля!, - заветные мегагерцы в кармане.

Тщательный же хороший разгон хотя бы на 50 %, т.е как в моём случае на 1200 Mhz плюсом к 2400 Mhz , требует некоего количества времени (в среднем это где-то 1-5 часов, в зависимости от удачливости и желаемого конечного результата), большую часть из которого отнимает шлифовка стабильности и температур, а так же пачку терпения, ибо больше всего в сим раздражает постоянная необходимость перезагрузок для сохранения и последующего тестирования новых параметров.

Подозреваю, что у желающих заняться сим процессом будет много вопросов (что логично), а посему, если они таки есть (равно как и дополнения, мысли, благодарности и прочее), то буду рад увидеть их в комментариях.

Оставайтесь с нами! ;)

PS : Крайне настоятельно не рекомендую заниматься разгоном ноутбуков.

«– В этом поезде никто ничего не знает!

– А чего еще ждать от этих бездельников иностранцев?»

Агата Кристи, «Восточный Экспресс».

Итак, господа, пришло время сменить шину, в течение 10 лет бывшую общепринятым индустриальным стандартом. PCI, первая версия стандарта которой была разработана еще в 1991 году, прожила долгую и счастливую жизнь, в различных своих ипостасях являясь основой для малых и крупных серверов, промышленных компьютеров, ноутбуков и графических решений (напомним, что AGP также ведет свою родословную от PCI и является специализированным и расширенным вариантом последней). Но, прежде чем рассказывать о новинке, подобьем исторических бабок, вспомнив как происходило развитие PCI. Ибо, не однократно было замечено, что, говоря о будущих перспективах, всегда полезно найти исторические аналогии: История PCI

В 1991 году Intel предлагает базовую версию (1.0) проекта стандарта шины PCI (Peripheral Component Interconnect Соединение Периферийных Компонент). PCI призвана заменить ISA (а позже и ее не очень удачную и дорогую серверную расширенную модификацию EISA). Кроме значительно возросшей пропускной способности, новую шину характеризует возможность динамической конфигурации выделяемых присоединенным устройствам ресурсов (прерываний).

В 1993 году PCI Special Interest Group (PCISIG, Специальная Группа Интересов PCI, организация, взявшая на себя заботу о разработке и принятии различных стандартов имеющих отношение к PCI) публикует обновленную 2.0 ревизию стандарта ставшую основой для широкой экспансии PCI (и различных ее модификаций) в индустрии информационных технологий. В деятельности PCISIG принимают участие многие известные компании, включая родоначальника PCI корпорацию Intel, подарившую индустрии множество долгоиграющих, исторически успешных стандартов. Итак, базовая версия PCI (IEEE P1386.1):

- Тактовая частота шины 33 МГц, используется синхронная передача данных;

- Пиковая пропускная способность 133 МБ в секунду;

- Параллельная шина данных шириною 32-бита;

- Адресное пространство 32-бита (4 ГБ);

- Сигнальный уровень 3,3 или 5 вольт.

Позже появляются следующие ключевые модификации шины:

- PCI 2.2 допускается 64-бит ширина шины и/или тактовая частота 66 МГц, т.е. пиковая пропускная способность до 533 МБ/сек.;

- PCI-X, 64-бит версия PCI 2.2 с увеличенной до 133 МГц частотой (пиковая пропускная полоса 1066 МБ/сек.);

- PCI-X 266 (PCI-X DDR), DDR версия PCI-X (эффективная частота 266 МГц, реальная 133 МГц с передачей по обоим фронтам тактового сигнала, пиковая пропускная полоса 2.1 ГБ/сек);

- PCI-X 533 (PCI-X QDR), QDR версия PCI-X (эффективная частота 533 МГц, пиковая пропускная полоса 4,3 ГБ/сек.);

- Mini PCI PCI с разъемом в стиле SO-DIMM, применяется преимущественно для миниатюрных сетевых, модемных и прочих карточек в ноутбуках;

- Compact PCI стандарт на форм фактор (модули вставляются с торца в шкаф с общей шиной на задней плоскости) и разъем, предназначенные в первую очередь для промышленных компьютеров и других критических применений;

- Accelerated Graphics Port (AGP) высокоскоростная версия PCI оптимизированная для графических ускорителей. Отсутствует арбитраж шины (т.е. допустимо только одно устройство, за исключением последней, 3.0 версии стандарта AGP, где устройств и слотов может быть два). Передачи в сторону ускорителя оптимизированы, есть набор специальных дополнительных возможностей специфических для графики. Впервые данная шина появилась вместе с первыми системными наборами для процессора Pentium II. Существует три базовых версии протокола AGP, дополнительная спецификация на питание (AGP Pro) и 4 скорости передачи данных от 1х (266 МБ/сек) до 8х (2ГБ/сек), в том числе допустим сигнальные уровни 1,5, 1,0 и 0,8 вольт.

Упомянем также CARDBUS 32 разрядную версию шины для PCMCIA карт, с горячим подключением и некоторыми дополнительными возможностями, тем не менее, имеющую много общего с базовой версией PCI.

Как мы видим, основное развитие шины идет по следующим направлениям:

- Создание специализированных модификаций (AGP);

- Создание специализированных форм факторов (Mini PCI, Compact PCI, CARDBUS);

- Увеличение разрядности;

- Увеличение тактовой частоты и применение DDR/QDR схем передачи данных.

Все это вполне логично, учитывая огромный срок жизни подобного всеобщего стандарта. Причем, пункты 1 и 2 не ставят своей целью сохранение совместимости с базовыми PCI картами, а вот пункты 3 и 4 выполняются за счет увеличения оригинального PCI разъема, и допускают установку обычных 32х разрядных PCI карт. Справедливости ради, отметим, что в ходе эволюции шины случались и сознательные потери совместимости со старыми картами, даже для базового варианта разъема PCI например, в спецификации 2.3 исчезло упоминание о поддержке 5 вольт сигнального уровня и питающего напряжения. В результате, серверные платы снабженные этой модификацией шины могут пострадать при установке в них старых, пятивольтовых карт, хотя, с точки зрения геометрии разъема, эти карты к ним подходят.

Однако, как и любая другая технология (например, архитектуры процессорных ядер), шинная технология имеет свои разумные границы масштабирования, при приближении к которым увеличение пропускной полосы дается все большей и большей ценою. Возросшая тактовая частота требует более дорогостоящей разводки и накладывает существенные ограничения на длину сигнальных линий, увеличение разрядности или использование DDR решений также влечет за собою множество проблем, которые в итоге банально выливаются в рост стоимости. И если в серверном сегменте, решения подобные PCI-X 266/533 еще будут некоторое время экономически оправданными, то в потребительских PC мы их не увидели, и не увидим. Почему? Очевидно, что в идеале пропускная способность шин должна расти синхронно с ростом производительности процессора, при этом цена реализации должна не только сохраняться прежней, но и в идеале снижаться. На данный момент это возможно только при использовании новой шинной технологии. О них мы сегодня и поговорим: Эпоха последовательных шин

Итак, ни для кого не секрет что в наше время, идеальный внешний интерфейс, так или иначе, является последовательным. Прошли времена многожильных центрониксов, и толстенных (обухом не перешибешь) SCSI шлангов фактически, наследия еще до PC-шных времен. Переход происходил медленно, но верно: сначала клавиатура и мышь, затем модем, затем, через годы и годы сканеры и принтеры, видеокамеры, цифровые фотоаппараты. USB, IEE1394, USB 2. На данный момент, вся потребительская внешняя периферия перебралась на последовательные соединения. Не за горами и беспроводные решения. Механизм очевиден в наше время выгоднее заложить максимум функциональности в чип (горячее подключение, последовательное кодирование, передача и прием, декодирование данных, протоколы маршрутизации и защиты от ошибок и пр. необходимые для выжимания необходимой топологической гибкости и существенной полосы пропускания из пары проводов вещи), нежели иметь дело с избыточными объемами контактов, шлангами с сотней проводов внутри, недешевыми пайкой, экранированием, разводкой и медью. В наше время последовательные шины становятся более удобны не только с точки зрения конечного потребителя, но и с точки зрения банальной выгоды пропускная полоса умножить на расстояние делить на баксы. Разумеется, со временем эта тенденция не могла не распространиться на внутренности компьютера мы уже во всю наблюдаем первый плод подобного подхода Serial ATA. Более того, можно экстраполировать эту тенденцию не только на системные шины (основная тема данной статьи) но и на шину памяти (справедливо отметить, что подобный пример уже был Rambus, но индустрия справедливо сочла его преждевременным) и даже на процессорную шину (потенциально более удачный пример HT). Кто знает, сколько контактов будет у Pentium Х возможно менее сотни, при условии, что половина из них земля и питание. Время притормозить и четко сформулировать преимущества последовательных шин и интерфейсов:

- Выгодный перенос все большей части практической реализации шины на кремний, что облегчает отладку, повышает гибкость и сокращает время разработки;

- Перспектива органично использовать в будущем иные носители сигнала, например оптические;

- Экономия пространства (не бьющая по карману миниатюризация) и снижение сложности монтажа;

- Проще реализовывать горячие подключения и динамическую конфигурацию в любом смысле;

- Возможность выделять гарантированные и изохронные каналы;

- Переход от разделяемых шин с арбитражем и непредсказуемыми прерываниями, неудобными для надежных/критических систем к более предсказуемым соединениям точка-точка;

- Лучшая с точки зрения затрат и более гибкая с точки зрения топологии масштабируемость;

- Этого еще не достаточно??? ;-).

В будущем же следует ожидать перехода на беспроводные шины, технологии подобные UWB (Ultra Wide Band) однако, это дело не ближайшего года и даже не пяти лет.

А теперь, самое время обсудить все преимущества на конкретном примере новой стандартной системной шине PCI Express, массовое распространение которой на сегмент PC и средних/малых серверов ожидается уже в середине следующего года. PCI Express только факты

PCI Express ключевые отличия

Подробнее остановимся на ключевых отличиях PCI Express от PCI:

- Как уже неоднократно упоминалось новая шина последовательна, а не параллельна. Основные преимущества снижение стоимости, миниатюризация, лучшее масштабирование, более выгодные электрические и частотные параметры (нет необходимости синхронизировать все сигнальные линии);

- Спецификация разделена на целый стек протоколов, каждый уровень которого может быть усовершенствован, упрощен или заменен не сказываясь на остальных. Например может быть использован иной носитель сигнала или может быть упразднена маршрутизация в случае выделенного канала только для одного устройства. Могут быть добавлены дополнительные контрольные возможности. Развитие такой шины будет происходить гораздо менее болезненно увеличение пропускной способности не потребует изменять контрольный протокол и наоборот. Быстро и удобно разрабатывать адаптированные варианты специального назначения;

- В изначальной спецификации заложены возможности горячей замены карт;

- В изначальной спецификации заложены возможности создания виртуальных каналов, гарантирования пропускной полосы и времени отклика, сбора статистики QoS (Quality of Service Качество Обслуживания);

- В изначальной спецификации заложены возможности контроля целостности передаваемых данных (CRC);

- В изначальной спецификации заложены возможности управления питанием.

Итак, более широкие диапазоны применимости, более удобное масштабирование и адаптация, богатый набор изначально заложенных возможностей. Все так хорошо, что просто не верится. Впрочем, в отношении этой шины, даже заядлые пессимисты высказываются скорее положительно, чем отрицательно. И это не удивительно кандидат на десятилетний трон общего стандарта для большого числа различных применений (начиная с мобильных и встраиваемых и заканчивая серверами «Энтерпрайз» класса или критическими применениями) просто обязан выглядеть безупречным со всех сторон, хотя бы на бумаге:-). Как оно будет в деле мы скоро увидим сами. PCI Express как это будет выглядеть

Самый простой вариант перехода на PCI-Express для стандартных по архитектуре настольных систем выглядит так:

Однако в будущем логично ожидать появление некоего разветвителя PCI Express. Тогда вполне оправданным станет и объединение северного южного мостов. Приведем примеры возможных системных топологий. Классический PC с двумя мостами:

Как уже упоминалось, предусмотрен и стандартизирован Mini PCI Express слот:

И новый слот для внешних заменяемых карт, на подобии CARDBUS, на который вынесена не только PCI Express но и USB 2.0:

Интересно, что предусмотрено два форм фактора карт, но отличаются они не толщиной как ранее, а шириной:

Решение очень удобное во-первых делать двухэтажный монтаж внутри карты гораздо дороже и неудобнее нежели сделать карту с платой большей площади внутри, во-вторых, карта полной ширины получит в итоге вдвое большую пропускную полосу, т.е. второй разъем не будет простаивать без дела. С электрической или протокольной точки зрения шина NewCard не несет ничего нового, все необходимые для горячей замены или энергосбережения функции уже заложены в базовой спецификации PCI Express.PCI Express переход

Для облегчения перехода предусмотрен механизм совместимости с программным обеспечением, написанным для PCI (драйверы устройств, OS). Кроме того, разъемы PCI Express в отличие от PCI расположены на другой стороне отведенной для карты расширения секции, т.е. могут сосуществовать на одном месте с PCI разъемами. Пользователю останется только выбирать какую карту он хочет вставить. В первую очередь появление PCI Express ожидается в начальных серверных (двупроцессорных) платформах Intel в первой половине 2004 года, затем в настольных платформах класса «Энтузиаст» и рабочих станциях (в том же году). Насколько быстро PCI Express будет поддержана другими производителями чипсетов не ясно, однако и NVIDIA и SIS отвечают на вопрос утвердительно, хотя и не называют конкретные сроки. Уже давно запланированы и готовятся к выходу в первой половине 2004 года графические решения (ускорители) от NVIDIA и ATI, снабженные встроенной поддержкой PCI Express х16. Множество других производителей являются активными участниками разработки и тестирования PCI Express и также намерены представить свои продукты до конца 2004 года.

Посмотрим! Есть подозрение, что ребеночек вышел удачный.

В добрый путь, PCI Express: отправление 2004, прибытие 2014.

Внимание! Эта статья о шине PCI и её производных PCI64 и PCI-X("Пи-си-ай Икс")! Не путайте её с более новой шиной ("Пи-си-ай Экспресс"), которая полностью несовместима с шинами, описанными в данном FAQ.

PCI 2.0

- первая версия базового стандарта, получившая широкое распространение, использовались как карты, так и слоты с сигнальным напряжением только 5В.

PCI 2.0

- первая версия базового стандарта, получившая широкое распространение, использовались как карты, так и слоты с сигнальным напряжением только 5В.PCI 2.1 - отличалась от 2.0 возможностью одновременной работы нескольких bus-master устройств (т.н. конкурентный режим), а также появлением универсальных карт расширения, способных работать как в 5В, так и в 3.3В слотах. Способность работать с 3.3В картами и наличие соответствующих линий питания в версии 2.1 являлась опциональной.Появились расширения PCI66 и PCI64.

PCI 2.2

- версия базового стандарта шины, допускающая подключение карт расширения с сигнальным напряжением как 5В, так и 3.3В. 32-битные версии этих стандартов являлись наиболее распространённым типом слотов на на момент написания FAQ. Используются слоты типа 32-бита, 5В.

Cделанные в соответствии с этими стандартами карты расширения имеют универсальный разъём и способны работать практически во всех более поздних разновидностях слотов шины PCI, а также, в некоторых случаях, и в слотах 2.1.

PCI 2.3

- следующая версия общего стандарта на шину PCI, слоты расширения, соответствующие этому стандарту, несовместимы с картами PCI 5В, несмотря на продолжающееся использование 32-битных слотов с 5В-ключом. Карты расширения имеют универсальный разъём, но не способны работать в 5В-слотах ранних версий (до 2.1 включительно).

Напоминаем, что напряжение питания (не сигнальное!) 5В сохраняется абсолютно на всех версиях разъёмов шины PCI.

PCI 64

- расширение базового стандарта PCI, появившееся в версии 2.1, удваивающее число линий данных, и, следовательно, пропускную способность. Cлот PCI64 является удлинённой версией обычного PCI-слота.

Формально совместимость 32-битных карт с 64-битным слотами (при условии наличия общего поддерживаемого сигнального напряжения) полная, а совместимость 64-битной карты с 32-битным слотами является ограниченной (в любом случае произойдёт потеря производительности), точные данные в каждом конкретном случае можно узнать из спецификаций устройства.

Первые версии PCI64 (производные от PCI 2.1)использовали слот PCI 64-бита 5В и работали на тактовой частоте 33МГц.

PCI 66 - появившееся в версии 2.1 расширение стандарта PCI с поддержкой тактовой частоты 66МГц, также, как и PCI64 позволяет удвоить пропускную способность. Начиная с версии 2.2 использует 3.3В-слоты (32-битный вариант на ПК практически не встречается), карты имеют универсальный либо 3.3В форм-фактор. (Имелись и основанные на версии 2.1 казуистически редкие на рынке ПК 5В 66МГц решения, подобные слоты и платы были совместимы только между собой)

PCI 64/66

- комбинация двух вышеописанных технологий, позволяет учетверить скорость передачи данных по сравнению с базовым стандартом PCI, и использует 64 бита 3.3В слоты, совместимые только с универсальными и 3.3В 32-битными картами расширения. Карты стандарта PCI64/66 имеют универсальный (имеющий ограниченную совместимость с 32-битными слотами) либо 3.3В форм-фактор(последний вариант принципиально не совместим с 32-битными 33МГц слотами популярных стандартов)

В настоящее время под термином PCI64 подразумевается именно PCI64/66, поскольку 33МГц 5В 64-битные слоты не применяются уже достаточно давно.

PCI-X 1.0

- Расширение PCI64 с добавлением двух новых частот работы, 100 и 133МГц, а также механизма раздельных транзакций для улучшения производительности при одновременной работе нескольких устройств. Как правило, обратно совместима со всеми 3.3В и универсальными PCI-картами.

PCI-X 1.0

- Расширение PCI64 с добавлением двух новых частот работы, 100 и 133МГц, а также механизма раздельных транзакций для улучшения производительности при одновременной работе нескольких устройств. Как правило, обратно совместима со всеми 3.3В и универсальными PCI-картами.

PCI-X карты обычно выполняются в 64-бит 3.3В формате и имеют ограниченную обратную совместимость со слотами PCI64/66, а некоторые PCI-X карты - в универсальном формате и способны работать (хотя практической ценности это почти не имеет) в обычном PCI 2.2/2.3.

В сложных случаях для того, чтобы быть полностью уверенным в работоспособности выбранной вами комбинации из мат.платы и карты расширения, случае надо посмотреть таблицы совместимости (compatibility lists) производителей обоих устройств.

PCI-X 2.0 - дальнейшее расширение возможностей PCI-X 1.0, добавлены скорости в 266 и 533МГц, а также коррекция ошибок чётности при передаче данных.(ECC). Допускает расщепление на 4 независимых 16-битных шины, что применяется исключительно во встраиваемых и промышленных системах, сигнальное напряжение снижено до 1.5В, но сохранена обратная совместимость разъёмов со всеми картами, использующими сигнальное напряжение 3.3В.

PCI-X 1066/PCI-X 2133 - проектируемые будущие варианты шины PCI-X, c результирующими частотами работы 1066 и 2133МГц соответственно, изначально предназначенные для подключения 10 и 40Гбит Ethernet адаптеров.

Для всех вариантов шины PCI-X существуют следующие ограничения по количеству подключаемых к каждой шине устройств:

66МГц - 4

100МГц - 2

133МГц - 1 (2, если одно или оба устройства не находятся на платах расширения, а уже интегрированы на одну плату вместе с контроллером)

266,533МГц и выше -1.

Вот почему в некоторых ситуациях для обеспечения стабильности работы нескольких установленных устройств необходимо ограничивать максимальную частоту работы использованной шины PCI-X (обычно это делается джамперами)

СompactPCI - стандарт для разъёмов и карт расширения, применяемый в промышленных и встраиваемых компьютерах. Механически не совместим ни с одним из "общих" стандартов.

MiniPCI - стандарт для плат и разъёмов для интеграции в ноутбуки (обычно используется для адаптеров беспроводной сети) и непосредственно на поверхность . Также механически ни с чем кроме себя не совместим.

Типы PCI-карт расширения:

Сводная таблица конструктивов карт и слотов в зависимости от версии стандарта:

Cводная таблица совместимости карт и слотов в зависимости от версии и конструктива:

| Карты | ||||||||

| Слоты | PCI 2.0/2.1 5B | PCI 2.1 универсальный | PCI 2.2/2.3 универсальный | PCI64/5B (33МГц) |

PCI64/универсальный | PCI64/3.3B | PCI-X/3.3B | PCI-X универсальный |

| PCI 2.0 | Совместимы | Совместимы | Несовместимы | Ограниченно совместимы с потерей производительности | Несовместимы | |||

| PCI 2.1 | Совместимы | Совместимы | Ограниченно совместимы | Ограниченно совместимы с потерей производительности | Ограниченно совместимы с потерей производительности | Несовместимы | ||

| PCI 2.2 | Совместимы | Ограниченно совместимы с потерей производительности | Ограниченно совместимы с потерей производительности | Несовместимы | Несовместимы | Ограниченно совместимы с потерей производительности | ||

| PCI 2.3 | Несовместимы | Ограниченно совместимы | Совместимы | Несовместимы | Ограниченно совместимы с потерей производительности | Несовместимы | Несовместимы | Ограниченно совместимы с потерей производительности |

| PCIБ 64/5B(33МГц) |

Совместимы | Совместимы | Ограниченно совместимы | Совместимы | Ограниченно совместимы с потерей производительности | Несовместимы | Несовместимы | Ограниченно совместимы с потерей производительности |

| PCI64/3.3B | Несовместимы | Ограниченно совместимы | Совместимы | Несовместимы | Совместимы | Совместимы | Ограниченно совместимы с потерей производительности | Ограниченно совместимы с потерей производительности |

| PCI-X | Несовместимы | Ограниченно совместимы | Совместимы | Несовместимы | Совместимы | |||

Практический разгон процессора

Методы разгона процессора

Существует два метода overclocking"а: повышение частоты системной шины (FSB) и увеличение коэффициента умножения (множителя). На данный момент второй метод невозможно применить практически на всех серийных процессорах AMD. Исключениями из правил являются: процессоры Athlon XP (Thoroughbred, Barton, Thorton)/Duron (Applebred), выпущенные до 39 недели 2003 года, Athlon MP, Sempron (socket754; только понижение), Athlon 64 (только понижение), Athlon 64 FX53/55. В серийных процессорах производства Intel множитель также полностью заблокирован. Разгон процессора путем увеличения множителя является самым "безболезненным" и простым, т.к. возрастает только тактовая частота процессора, а частоты шины памяти, шин AGP/PCI остаются номинальными, поэтому определить максимальную тактовую частоту процессора, на которой он сможет работать корректно, с помощью данного способа особенно просто. Жаль, что сейчас найти в продаже процессоры AthlonXP с незаблокированным множителем довольно трудно, если вообще возможно. Разгон процессора посредством увеличения FSB имеет свои особенности. К примеру, с ростом частоты FSB растет частота шины памяти и частоты шин AGP/PCI. Особое внимание нужно обратить на частоты шин PCI/AGP, которые в большинстве чипсетов связаны с частотой FSB (не касается nForce2, nForce3 250). Обойти эту зависимость можно только если BIOS вашей материнской платы имеет соответствующие параметры — так называемые делители, отвечающие за отношение PCI/AGP к FSB. Рассчитать нужный вам делитель можно по формуле FSB/33, т.е., если частота FSB = 133 MHz, то следует 133 разделить на 33, и вы получите нужный вам делитель — в данном случае таковым является 4. Номинальной частотой для шины PCI являются 33 MHz, а максимальной — 38-40 MHz, выше ее устанавливать, мягко говоря, не рекомендуется: это может привести к выводу из строя PCI-устройств. По умолчанию частота шины памяти поднимается синхронно с частотой FSB, поэтому, если память не имеет достаточного потенциала для разгона, она может сыграть лимитирующую роль. Если очевидно, что частота оперативной памяти достигла своего предела, можно предпринять следующее:

- Увеличить тайминги памяти (например, 2.5-3-3-5 изменить на 2.5-4-4-7 — это может помочь вам выжать еще несколько MHz из оперативки).

- Повысить напряжение на модулях памяти.

- Разгонять процессор и память асинхронно.

Чтение — мать учения

Для начала вам потребуется изучить инструкцию к своей материнской плате: найти разделы меню BIOS, отвечающие за частоту FSB, RAM, таймингов памяти, коэффициента умножения, напряжений, делителей частот PCI/AGP. Если в BIOS нет никаких из вышеприведенных параметров, тогда разгон можно осуществить с помощью перемычек (джамперов) на материнской плате. Назначение каждого джампера вы можете найти в той же инструкции, однако обычно на самой плате уже нанесена информация о функции каждого. Бывает, сам производитель намеренно скрывает "продвинутые" настройки BIOS — для их разблокировки требуется нажать определенное сочетание клавиш (такое часто встречается у материнских плат производства Gigabyte). Повторюсь: всю необходимую информацию можно найти в инструкции или на официальном сайте производителя материнской платы.

Практика

Заходим в BIOS (обычно для входа нужно нажать клавишу Del в момент пересчета объема оперативной памяти (т.е., когда появились первые данные на экране после перезагрузки/включения компьютера, жмите клавишу Del), но встречаются модели материнских плат и с иной клавишей для входа в BIOS — например, F2), ищем меню, в котором осуществляется изменение частоты системной шины, шины памяти и управление таймингами (обычно эти параметры расположены в одном месте). Думаю, что разгон процессора с помощью повышения множителя затруднений не вызовет, поэтому перейдем сразу к поднятию частоты системной шины. Поднимаем частоту FSB (примерно на 5-10% от номинала), потом сохраняем установленные изменения, перезагружаемся и ждем. Если все нормально, система запускается с новым значением FSB и как следствие с более высокой тактовой частотой процессора (и памяти, если вы разгоняете их синхронно). Загрузка Windows без каких-либо эксцессов означает, что полдела уже сделано. Далее запускаем программу CPU-Z (на момент написания статьи последней ее версией являлась 1.24) или Everest и удостоверяемся, что тактовая частота процессора возросла. Теперь нам нужно проверить процессор на стабильность — думаю, у каждого на винчестере есть дистрибутив 3DMark 2001/2003 — они хоть и предназначены для выявления быстродействия видеокарты, но для поверхностной проверки стабильности системы можно "погонять" и их. Для более серьезной проверки нужно использовать Prime95, CPU Burn-in 1.01, S&M (более подробно о программах-тестерах ниже). Если система прошла тестирование и ведет себя стабильно, перезагружаемся и начинаем все сначала: опять заходим в BIOS, еще повышаем частоту FSB, сохраняем изменения и тестируем систему заново. Если во время тестирования вас "выкинуло" из программы, система зависла или перезагрузилась, следует "откатиться" на шаг назад — на ту частоту процессора, когда система вела себя стабильно — и провести более объемное тестирование, чтобы удостоверится в полной стабильности работы. Не забывайте следить за температурой процессора и частотами шин PCI/AGP (в ОС частоту PCI и температуру можно посмотреть с помощью программы Everest или фирменных программ производителя материнской платы).

Повышение напряжения

Не рекомендуется повышать напряжение на процессоре более чем на 15-20%, а лучше, чтобы оно варьировалось в пределах 5-15%. Смысл в этом есть: повышается стабильность работы и открываются новые горизонты для разгона. Но будьте осторожны: вместе с повышением напряжения повышается потребляемая мощность и тепловыделение процессора и как следствие увеличивается нагрузка на блок питания и растет температура. Большинство материнских плат позволяют выставлять напряжение на оперативной памяти до 2,8-3,0 В, безопасной границей является 2,9 В (для дальнейшего увеличения напряжения нужно делать вольтмод материнской платы). Главное при повышении напряжения (не только на оперативной памяти) — контролировать тепловыделение, и, если оно увеличилось, организовать охлаждение разогнанного компонента. Одним из лучших способов определения температуры какого-либо компонента компьютера является прикосновение руки. Если вы не можете без боли от ожога дотронуться до компонента — ему требуется срочное охлаждение! Если компонент горячий, но руку держать можно, то охлаждение ему бы не помешало. И только если вы чувствуете, что компонент еле теплый или вообще холодный, то все хорошо, и охлаждения ему не нужно.

Тайминги и делители частоты

Тайминги — это задержки между отдельными операциями, производимыми контроллером при обращении к памяти. Всего их шесть: RAS-to-CAS Delay (RCD), CAS Latency (CL), RAS Precharge (RP), Precharge Delay или Active Precharge Delay (чаще обозначается как Tras), SDRAM Idle Timer или SDRAM Idle Cycle Limit, Burst Length. Описывать значение каждого — дело бессмысленное и никому не нужное. Лучше сразу выяснить, что лучше: маленькие тайминги или высокая частота. Существует мнение, что для процессоров Intel важнее тайминги, тогда как для AMD — частота. Но не стоит забывать, что для процессоров AMD чаще всего важна частота памяти, достигнутая в синхронном режиме. Для различных процессоров "родными" являются разные частоты памяти. Для процессоров Intel "своими" считаются следующие сочетания частот: 100:133, 133:166, 200:200. Для AMD на чипсетах nForce лучше синхронная работа FSB и RAM, а на связку AMD + VIA асинхронность влияет мало. На системах с процессором AMD частота памяти выставляется в следующих процентных соотношениях с FSB: 50%, 60%, 66%, 75%, 80%, 83%, 100%, 120%, 125%, 133%, 150%, 166%, 200% — это и есть те же делители, но представленные немного по-другому. А на системах с процессором Intel делители выглядят более привычно: 1:1, 4:3, 5:4 и т.д.

Черный экран

Да, бывает и такое:) — например, при переразгоне: вы просто установили такую тактовую частоту процессора или оперативной памяти (возможно, указали слишком низкие тайминги памяти), что компьютер не может запуститься — вернее, он запускается, но экран остается черным, и система не подает никаких "признаков жизни". Что делать в этом случае?

- Многие производители встраивают в свои материнские платы систему автоматического сброса параметров на номинальные. И вот после такого "казуса" с завышенной частотой или низкими таймингами данная система должна выполнить свою "черную" работу, но это происходит не всегда, поэтому нужно быть готовым поработать ручками.

- После включения компьютера нажать и удерживать клавишу Ins, после чего он должен успешно стартовать, а вы должны зайти в BIOS и установить рабочие параметры компьютера.

- Если второй способ вам не помогает, нужно выключить компьютер, открыть корпус, найти на материнской плате джампер, отвечающий за сброс настроек BIOS — так называемый CMOS (обычно располагается около микросхемы BIOS) — и установить его в режим Clear CMOS на 2-3 секунды, а затем вернуть в номинальное положение.

- Встречаются модели материнских плат без джампера сброса настроек BIOS (производитель делает ставку на свою автоматическую систему сброса настроек BIOS) — тогда нужно вынуть батарейку на некоторое время, которое зависит от производителя и модели материнской платы (я провел такой эксперимент на своей Epox EP-8RDA3G: вынул батарейку, подождал 5 минут, и настройки BIOS сбросились).

Информационные программы и утилиты

CPU-Z — одна из лучших программ, предоставляющих основные данные о процессоре, материнской плате и оперативной памяти, установленных в вашем компьютере. Интерфейс программы прост и интуитивен: нет ничего лишнего, а все самое важное на виду. Программа поддерживает самые последние новинки из мира "железа" и периодически обновляется. Последняя версия на момент написания статьи — 1.24. Размер — 260 Kb. Скачать программу можно по адресу cpuid.com .

Everest Home/Professional Edition (бывшая AIDA32) — информационно-диагностическая утилита, обладающая более продвинутыми функциями просмотра информации об установленном "железе", операционной системе, DirectX и т.п. Различия между домашней и профессиональной версией таковы: Pro-версия не имеет модуля тестирования оперативной памяти (чтение/запись), в ней также отсутствует довольно интересный подраздел Overclock, в котором собрана основная информация о процессоре, материнской плате, оперативной памяти, температуре процессора, материнской платы и винчестера, а также о разгоне вашего процессора в процентах:). В Home-версии нет учета ПО, расширенных отчетов, взаимодействия с базами данных, удаленного управления, функций уровня предприятия. В целом это и есть все различия. Сам я пользуюсь Home-версией утилиты, т.к. дополнительные возможности Pro-версии мне не нужны. Чуть не забыл упомянуть, что Everest позволяет просматривать частоту шины PCI — для этого нужно развернуть раздел Системная плата, кликнуть по подразделу с аналогичным названием и найти пункт Свойства шины чипсета/Реальная частота. Последняя версия на момент написания статьи — 1.51. Home-версия бесплатна и весит 3 Mb, Pro-версия платная и занимает 3,1 Mb. Скачать утилиту можно по адресу lavalys.com .

Тестирование стабильности

Название программы CPU Burn-in говорит само за себя: программа предназначена для "разогрева" процессора и проверки его стабильной работы. В главном окне CPU Burn-in вам нужно указать продолжительность, а в опциях — выбрать один из двух режимов тестирования:

- тестирование с включенным контролем ошибок (Enable error checking);

- тестирование с выключенным контролем ошибок, но с максимальным "разогревом" процессора (Disable error checking, maximum heat generation).

При включении первой опции программа проверит корректность вычислений процессора, а вторая позволит "разогреть" процессор практически до температур, близких к максимальным. CPU Burn-in весит около 7 Kb.

Следующей достойной программой для тестирования процессора и оперативной памяти является Prime95. Главным ее преимуществом является то, что при обнаружении ошибки программа самопроизвольно не "вешается", а выводит на рабочее поле данные об ошибке и времени ее выявления. Открыв меню Options -> Torture Test…, вы можете самостоятельно выбрать из трех режимов тестирования или указать свои параметры. Для более эффективного обнаружения ошибок процессора и памяти лучше всего задать третий режим тестирования (Blend: test some of everything, lots of RAM tested). Prime95 весит 1,01 Mb, скачать ее можно по адресу mersenne.org .

Относительно недавно свет увидела программа S&M. Сначала она задумывалась для проверки стабильности конвертера питания процессора, потом была реализована проверка оперативной памяти и поддержка процессоров Pentium 4 с технологией HyperThreading. На данный момент последней версией S&M 1.0.0(159) поддерживается более 32 (!) процессоров и имеется проверка стабильности работы процессора и оперативной памяти, кроме того, S&M имеет гибкую систему настроек. Суммировав все вышесказанное, можно утверждать, что S&M является одной из лучших программ в своем роде, если не самой лучшей. Интерфейс программы переведен на русский язык, поэтому запутаться в меню довольно сложно. S&M 1.0.0(159) весит 188 Kb, скачать ее можно по адресу testmem.nm.ru .

Вышеупомянутые программы-тестеры предназначены для проверки процессора и оперативной памяти на стабильность и выявления ошибок в их работе, все они бесплатны. Каждая из них нагружает процессор и память практически полностью, но хочу напомнить, что программы, применяемые в повседневной работе и не предназначенные для тестирования, редко могут так нагружать процессор и оперативную память, поэтому можно сказать, что тестирование происходит с определенным запасом.

Автор не несет никакой ответственности за поломку любого аппаратного обеспечения вашего компьютера, а также за сбои и "глюки" в работе любого программного обеспечения, установленного на вашем компьютере.

Весной 1991 года компания Intel завершает разработку первой макетной версии шины PCI. Перед инженерами была поставлена задача разработать недорогое и производительное решение, которое позволило бы реализовать возможности процессоров 486, Pentium и Pentium Pro. Кроме того, было необходимо учесть ошибки, допущенные VESA при проектировании шины VLB (электрическая нагрузка не позволяла подключать более 3 плат расширения), а также реализовать автоматическую настройку устройств.

В 1992 году появляется первая версия шины PCI, Intel объявляет, что стандарт шины будет открытым, и создаёт PCI Special Interest Group. Благодаря этому любой заинтересованный разработчик получает возможность создавать устройства для шины PCI без необходимости приобретения лицензии. Первая версия шины имела тактовую частоту 33 МГц, могла быть 32- или 64-битной, а устройства могли работать с сигналами в 5 В или 3,3 В. Теоретически пропускная способность шины 133 Мбайт/с, однако в реальности пропускная способность составляла около 80 Мбайт/с.

Основные характеристики:

- частота шины - 33,33 или 66,66 МГц, передача синхронная;

- разрядность шины - 32 или 64 бита, шина мультиплексированная (адрес и данные передаются по одним и тем же линиям);

- пиковая пропускная способность для 32-разрядного варианта, работающего на частоте 33,33 МГц - 133 Мбайт/с;

- адресное пространство памяти - 32 бита (4 байта);

- адресное пространство портов ввода-вывода - 32 бита (4 байта);

- конфигурационное адресное пространство (для одной функции) - 256 байт;

- напряжение - 3,3 или 5 В.

Фото разъемов:

| MiniPCI - 124 pin | |

| MiniPCI Express MiniSata/mSATA - 52 pin | |

| Apple MBA SSD, 2012 | |

| Apple SSD, 2012 | |

| Apple PCIe SSD | |

| MXM, Graphics Card, 230 / 232 pin | |

|

MXM2 NGIFF 75 pins KEY A PCIe x2 KEY B PCIe x4 Sata SMBus |

|

| MXM3, Graphics Card, 314 pin | |

| PCI 5V |  |

| PCI Universal | |

| PCI-X 5v | |

| AGP Universal | |

| AGP 3.3 v | |

| AGP 3.3 v + ADS Power | |

| PCIe x1 | |

| PCIe x16 | |

| Custom PCIe | |

| ISA 8bit |  |

| ISA 16bit | |

| eISA | |

| VESA | |

| NuBus | |

| PDS | |

| PDS | |

| Apple II / GS Expasion slot |  |

| PC/ XT / AT expasion bus 8 bit | |

| ISA (industry standard architecture) - 16 bit | |

| eISA | |

| MBA - Micro Bus architecture 16 bit | |

| MBA - Micro Bus architecture с видео 16 bit | |

| MBA - Micro Bus architecture 32 bit | |

| MBA - Micro Bus architecture с видео 32 bit | |

| ISA 16 + VLB (VESA) | |

| Processor Direct Slot PDS | |

| 601 Processor Direct Slot PDS | |

| LC Processor Direct Slot PERCH | |

| NuBus | |

| PCI (Peripheral Computer Interconnect) - 5v |  |

| PCI 3.3v | |

| CNR (Communications / network Riser) | |

| AMR (Audio / Modem Riser) | |

| ACR (Advanced communication Riser) | |

| PCI-X (Периферийный PCI) 3.3v | |

| PCI-X 5v | |

| PCI 5v + RAID option - ARO | |

| AGP 3.3v |  |

| AGP 1.5v | |

| AGP Universal | |

| AGP Pro 1.5v | |

| AGP Pro 1.5v+ADC power | |

| PCIe (peripheral component interconnect express) x1 | |

| PCIe x4 | |

| PCIe x8 | |

| PCIe x16 |

PCI 2.0

Первая версия базового стандарта, получившая широкое распространение, использовались как карты, так и слоты с сигнальным напряжением только 5 вольт. Пиковая пропускная способность - 133 Мбайт/с.

PCI 2.1 - 3.0

Отличались от версии 2.0 возможностью одновременной работы нескольких шинных задатчиков (англ. bus-master, т. н. конкурентный режим), а также появлением универсальных карт расширения, способных работать как в слотах, использующих напряжение 5 вольт, так и в слотах, использующих 3,3 вольта (с частотой 33 и 66 МГц соответственно). Пиковая пропускная способность для 33 МГц - 133 Мбайт/с, а для 66 МГц - 266 Мбайт/с.

- Версия 2.1 - работа с картами, рассчитанными на напряжение 3,3 вольта, и наличие соответствующих линий питания являлись опциональными.

- Версия 2.2 - сделанные в соответствии с этими стандартами карты расширения имеют универсальный ключ разъёма по питанию и способны работать во многих более поздних разновидностях слотов шины PCI, а также, в некоторых случаях, и в слотах версии 2.1.

- Версия 2.3 - несовместима с картами PCI, рассчитанными на использование 5 вольт, несмотря на продолжающееся использование 32-битных слотов с 5-вольтовым ключом. Карты расширения имеют универсальный разъём, но не способны работать в 5-вольтовых слотах ранних версий (до 2.1 включительно).

- Версия 3.0 - завершает переход на карты PCI 3,3 вольт, карты PCI 5 вольт больше не поддерживаются.

PCI 64

Расширение базового стандарта PCI, появившееся в версии 2.1, удваивающее число линий данных, и, следовательно, пропускную способность. Слот PCI 64 является удлинённой версией обычного PCI-слота. Формально совместимость 32-битных карт с 64-битным слотами (при условии наличия общего поддерживаемого сигнального напряжения) полная, а совместимость 64-битной карты с 32-битным слотами является ограниченной (в любом случае произойдёт потеря производительности). Работает на тактовой частоте 33 МГц. Пиковая пропускная способность - 266 Мбайт/с.

- Версия 1 - использует слот PCI 64-бита и напряжение 5 вольт.

- Версия 2 - использует слот PCI 64-бита и напряжение 3,3 вольта.

PCI 66

Версия PCI 66 является работающим на тактовой частоте 66 МГц развитием PCI 64; использует напряжение 3,3 вольта в слоте; карты имеют универсальный, либо форм-фактор на 3,3 В. Пиковая пропускная способность - 533 Мбайт/с.

PCI 64/66

Комбинация PCI 64 и PCI 66 позволяет вчетверо увеличить скорость передачи данных по сравнению с базовым стандартом PCI; использует 64-битные 3,3-вольтовые слоты, совместимые только с универсальными, и 3,3-вольтовые 32-битные карты расширения. Карты стандарта PCI64/66 имеют либо универсальный (но имеющий ограниченную совместимость с 32-битными слотами), либо 3,3-вольтовый форм-фактор (последний вариант принципиально не совместим с 32-битными 33-мегагерцовыми слотами популярных стандартов). Пиковая пропускная способность - 533 Мбайт/с.

PCI-X

PCI-X 1.0 - расширение шины PCI64 с добавлением двух новых частот работы, 100 и 133 МГц, а также механизма раздельных транзакций для улучшения производительности при одновременной работе нескольких устройств. Как правило, обратно совместима со всеми 3.3В и универсальными PCI-картами. PCI-X карты обычно выполняются в 64-бит 3,3 В формате и имеют ограниченную обратную совместимость со слотами PCI64/66, а некоторые PCI-X карты - в универсальном формате и способны работать (хотя практической ценности это почти не имеет) в обычном PCI 2.2/2.3. В сложных случаях для того, чтобы быть полностью уверенным в работоспособности комбинации из материнской платы и карты расширения, надо посмотреть таблицы совместимости (compatibility lists) производителей обоих устройств.

PCI-X 2.0

PCI-X 2.0 - дальнейшее расширение возможностей PCI-X 1.0; добавлены частоты 266 и 533 МГц, а также - коррекция ошибок чётности при передаче данных (ECC ). Допускает расщепление на 4 независимых 16-битных шины, что применяется исключительно во встраиваемых и промышленных системах ; сигнальное напряжение снижено до 1,5 В, но сохранена обратная совместимость разъёмов со всеми картами, использующими сигнальное напряжение 3,3 В. В настоящее время для не профессионального сегмента рынка высокопроизводительных компьютеров (мощных рабочих станций и серверов начального уровня), в которых находит применение шина PCI-X, выпускается крайне мало материнских плат с поддержкой шины. Примером материнской платы для такого сегмента является ASUS P5K WS. В профессиональном сегменте применяется в RAID-контроллерах, в SSD-накопителях под PCI-E.

Mini PCI

Форм-фактор PCI 2.2, предназначен для использования, в основном, в ноутбуках.

PCI Express

PCI Express, или PCIe, или PCI-E (также известная как 3GIO for 3rd Generation I/O; не путать с PCI-X и PXI ) - компьютерная шина (хотя на физическом уровне шиной не является, будучи соединением типа «точка-точка»), использующая программную модель шины PCI и высокопроизводительный физический протокол , основанный на последовательной передаче данных . Разработка стандарта PCI Express была начата фирмой Intel после отказа от шины InfiniBand. Официально первая базовая спецификация PCI Express появилась в июле 2002 года.Развитием стандарта PCI Express занимается организация PCI Special Interest Group.

В отличие от стандарта PCI, использовавшего для передачи данных общую шину с подключением параллельно нескольких устройств, PCI Express, в общем случае, является пакетной

сетью с топологией типа звезда

. Устройства PCI Express взаимодействуют между собой через среду, образованную коммутаторами, при этом каждое устройство напрямую связано соединением типа точка-точка с коммутатором. Кроме того, шиной PCI Express поддерживается:

- горячая замена карт;

- гарантированная полоса пропускания (QoS );

- управление энергопотреблением;

- контроль целостности передаваемых данных.

Шина PCI Express нацелена на использование только в качестве локальной шины. Так как программная модель PCI Express во многом унаследована от PCI, то существующие системы и контроллеры могут быть доработаны для использования шины PCI Express заменой только физического уровня, без доработки программного обеспечения. Высокая пиковая производительность шины PCI Express позволяет использовать её вместо шин AGP и тем более PCI и PCI-X . Де-факто PCI Express заменила эти шины в персональных компьютерах.

- MiniCard

(Mini PCIe

) - замена форм-фактора Mini PCI

. На разъём Mini Card выведены шины: x1 PCIe, 2.0 и SMBus.

- M.2 - вторая версия Mini PCIe, до x4 PCIe и SATA.

- ExpressCard - подобен форм-фактору PCMCIA . На разъём ExpressCard выведены шины x1 PCIe и USB 2.0, карты ExpressCard поддерживают горячее подключение.

- AdvancedTCA

, MicroTCA

- форм-фактор для модульного телекоммуникационного оборудования.

- Mobile PCI Express Module (MXM) - промышленный форм-фактор, созданный для ноутбуков фирмой NVIDIA . Его используют для подключения графических ускорителей.

- Кабельные спецификации PCI Express позволяют доводить длину одного соединения до десятков метров, что делает возможным создание ЭВМ, периферийные устройства которой находятся на значительном удалении.

- StackPC - спецификация для построения наращиваемых компьютерных систем. Данная спецификация описывает разъёмы расширения StackPC , FPE и их взаимное расположение.

Несмотря на то, что стандарт допускает x32 линий на порт, такие решения физически достаточно громоздки и не выпускаются.

| Год выпуска |

Версия PCI Express |

Кодирование | Скорость передачи |

Пропускная способность на x линий | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ×1 | ×2 | ×4 | ×8 | ×16 | ||||

| 2002 | 1.0 | 8b/10b | 2,5 ГТ/с | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |

| 2007 | 2.0 | 8b/10b | 5 ГТ/с | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |

| 2010 | 3.0 | 128b/130b | 8 ГТ/с | ~7,877 | ~15,754 | ~31,508 | ~63,015 | ~126,031 |

| 2017 | 4.0 | 128b/130b | 16 ГТ/с | ~15,754 | ~31,508 | ~63,015 | ~126,031 | ~252,062 |

| 2019 |

5.0 | 128b/130b | 32 ГТ/с | ~32 | ~64 | ~128 | ~256 | ~512 |

PCI Express 2.0

Группа PCI-SIG выпустила спецификацию PCI Express 2.0 15 января 2007 года . Основные нововведения в PCI Express 2.0:

- Увеличенная пропускная способность: ПСП одной линии 500 МБ/с, или 5 ГТ/с (Гигатранзакций/с ).

- Внесены усовершенствования в протокол передачи между устройствами и программную модель.

- Динамическое управление скоростью (для управления скоростью работы связи).

- Оповещение о пропускной способности (для оповещения ПО об изменениях скорости и ширины шины).

- Службы управления доступом - опциональные возможности управления транзакциями точка-точка.

- Управление таймаутом выполнения.

- Сброс на уровне функций - опциональный механизм для сброса функций (англ. PCI functions) внутри устройства (англ. PCI device).

- Переопределение предела по мощности (для переопределения лимита мощности слота при присоединении устройств, потребляющих бо́льшую мощность).

PCI Express 2.0 полностью совместим с PCI Express 1.1 (старые будут работать в системных платах с новыми разъемами, но только на скорости 2,5 ГТ/с, так как старые чипсеты не могут поддерживать удвоенную скорость передачи данных; новые видеоадаптеры будут без проблем работать в старых разъемах стандарта PCI Express 1.х.).

PCI Express 2.1

По физическим характеристикам (скорость, разъём) соответствует 2.0, в программной части добавлены функции, которые в полной мере планируют внедрить в версии 3.0. Так как большинство системных плат продаются с версией 2.0, наличие только видеокарты с 2.1 не даёт задействовать режим 2.1.

PCI Express 3.0

В ноябре 2010 года были утверждены спецификации версии PCI Express 3.0. Интерфейс обладает скоростью передачи данных 8 GT/s (Гигатранзакций/с ). Но, несмотря на это, его реальная пропускная способность всё равно была увеличена вдвое по сравнению со стандартом PCI Express 2.0. Этого удалось достигнуть благодаря более агрессивной схеме кодирования 128b/130b, когда 128 бит данных, пересылаемых по шине, кодируются 130 битами. При этом сохранилась полная совместимость с предыдущими версиями PCI Express. Карты PCI Express 1.x и 2.x будут работать в разъёме 3.0 и, наоборот, карта PCI Express 3.0 будет работать в разъёмах 1.х и 2.х.

PCI Express 4.0

PCI Special Interest Group (PCI SIG) заявила, что PCI Express 4.0 может быть стандартизирован до конца 2016 года, однако на середину 2016 года, когда ряд чипов уже готовился к изготовлению, СМИ сообщали, что стандартизация ожидается в начале 2017. Ожидается, что он будет иметь пропускную способность 16 GT/s, то есть будет в два раза быстрее PCIe 3.0.

Оставьте свой комментарий!